Quelle :

http://www.annejacoby.de

Kinder? Wollen die meisten jungen Paare haben. Karriere? Ja, bitte auch. Daß sie sich mit dem ersten Kind zurück ins 19. Jahrhundert katapultieren, wird ihnen erst klar, wenn die Krise da ist: Der Traum von den zwei Karrieren, den gerecht geteilten Pflichten bei Kinderbetreuung und im Haushalt ist schon ausgeträumt, wenn die frischgebackenen Eltern mit dem kleinen Babybündel aus dem Krankenhaus nach Hause kommen. Denn auf die Kombination Kinder und Karriere ist Deutschland nicht eingerichtet: das Land nicht, die Unternehmen nicht und die jungen Mütter und Väter auch nicht. Und so nehmen sie ihn also hin, den Karriereknick. Meistens trägt ihn die Mutter, manchmal auch der Vater, selten beide. Oder sie nehmen den Knick nicht hin und reihen sich ein in die vielen Akademikerpaare, die ohne Kinder leben. Oder sie gehen ganz neue Wege und schaffen den Spagat zwischen Wickeltisch und Hörsaal, Büroalltag und Babywelt.

Der Karriereknick kommt schon vor dem Kind. Sobald sich der Bauch sichtbar wölbt und der Satz Sie ist schwanger die Runde macht, geht es los: Auf das freudige Ereignis reagieren viele Vorgesetzte und Kollegen mit betretenem Schweigen, manche sogar offen mit Wut. Projekte werden delegiert; man organisiert die werdende Mutter schleunigst aus ihrem Beruf heraus. Warum auch nicht? Im Normalfall verschwindet die deutsche Mutter mit der Geburt ihres ersten Kindes sowieso im trauten Heim. Und weil nach einer Formulierung von Karin Pfund, Autorin des Buchs Die Kunst, in Deutschland Kinder zu haben, hierzulande das Wennschon-dennschon-Prinzip herrscht, folgt auf das erste ein zweites Kind. Der Erziehungsurlaub summiert sich dann auf sechs Jahre. Eine lange Zeit. Die zuvor gestartete Karriere geht sang- und klanglos unter. Der Neustart ist schwierig.

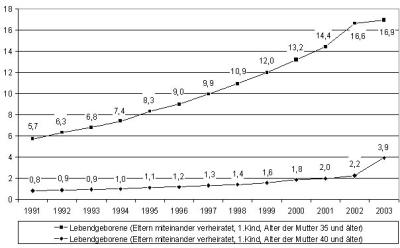

Ja, sicher: Die Zahl der berufstätigen Frauen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Aber: Die Beschäftigungsgewinne sind nur die halbe Wahrheit, erklärt Susanne Wagner vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB): 2004 waren 48,7 Prozent der Beschäftigten in Deutschland Frauen - 1991 waren es erst 44,1 Prozent (plus 4,6 Prozent). Aber ihr Anteil am Arbeitsvolumen ist nicht im gleichen Maß gestiegen (plus 2,7 Prozent).

*******

„Die Wahrscheinlichkeit einer größeren Beteiligung des Mannes an den Routinetätigkeiten im Haushalt nimmt im Verlauf der Ehe systematisch ab.“

*******

Das heißt: Es arbeiten mehr Frauen weniger Stunden. Die Hälfte aller Mütter mit Kindern unter zehn Jahren geht überhaupt keiner Erwerbsarbeit nach. Und wenn diese Mütter einen Job haben, handelt es sich in 75 Prozent der Fälle um eine Teilzeitstelle. Zum Vergleich: Nur 4 Prozent der Väter von unter zehnjährigen Kindern arbeiten Teilzeit, 88 Prozent Vollzeit.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen in Deutschland besonders weit auseinander: Eine Familienanalyse des Allensbach-Instituts zeigte, daß 69 Prozent der jungen Väter denken, sie müßten sich genauso um die Erziehung ihres Kindes kümmern wie die Mutter. Tatsächlich passiert das aber nur bei rund 5 Prozent der Paare, die Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen. Daß Papa ganz zu Hause bleibt und Mama arbeiten geht, kommt in 0,2 Prozent der Haushalte vor und hat damit echten Seltenheitswert. Wie erklärt sich das? 89 Prozent der befragten Väter begründeten ihre Entscheidung mit dem hohen Einkommensverlust. Denn auch heute noch verdient ein männlicher Angestellter durchschnittlich ein Viertel bis ein Drittel mehr als seine Kolleginnen - auch bei gleicher Qualifikation auf dem gleichen Arbeitsplatz. Mit der Entscheidung, daß Mama aus dem Job aussteigt und Papa Karriere macht, wird die Lücke zementiert.

Eine aktuelle Studie der Hamburger Vergütungsberatung Personalmarkt zeigt, daß die Lücke zwischen den Gehältern ab dem 35. Lebensjahr immer weiter auseinanderklafft. Der Grund ist naheliegend: Wer aus dem Job aussteigt, bekommt auch keine Gehaltserhöhung mehr. Und weil sich beim Wiedereinstieg das neu verhandelte Gehalt am letzten Monatssalär orientiert, hinken die Elternzeitler immer mehr hinterher. Laut Personalmarkt verdient eine 40jährige Ingenieurin ein Viertel weniger als ihr Kollege. Und eine 35jährige Unternehmensberaterin sogar ein Drittel weniger. Das tut weh.

Noch schmerzhafter wirken die Zahlen, die die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien ermittelt hat. Sie nahm Karrieren von Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftswissenschaften unter die Lupe und stellte die Einkommensverluste von Frauen dar, die sich zwischen dem 26. und 35. Lebensjahr summieren. Ergebnis: Gehen Frauen in Elternzeit, läuft ein Verlust von 95.911 Euro auf. Das ist ein halbes Eigenheim. Schwacher Trost: Bekommen sie keine Kinder, müssen sie immer noch einen Verlust von 61.390 Euro verkraften. Das Professorentrio Wolfgang Mayrhofer, Michael Meyer und Johannes Steyrer der WU Wien erklärt das Desaster mit den feinen Unterschieden zwischen Männern und Frauen: Zuweisung weniger anspruchsvoller Aufgaben, geringerer Zugang zu karriererelevanten Kontakten, negative Stereotype hinsichtlich Leistungsfähigkeit und -bereitschaft. Sie vermuten aber auch, daß die Frauen es nicht anders wollen: Sie hätten eine andere Vorstellung von Work Life Balance und vermieden deshalb Berufe, die besonders hohe private Opfer forderten.

Viele Frauen in Deutschland wollen wohl anders, sie können aber nicht: Eine Forsa-Umfrage unter jungen Müttern und Vätern zeigte, daß zwei Drittel der Mütter mehr arbeiten wollen. Wie soll das aber gehen, wenn in den Grundschulen mal von acht bis halb elf unterrichtet wird, mal von halb zehn bis zwölf. Wenn die Kindergärten über Mittag und in den Ferien schließen und wenn es in Westdeutschland nur 2,7 Krippenplätze für 100 Kinder gibt? Nein, das ist kein Witz.

Es stellt sich auch die Frage: Wie steht es überhaupt um die Balance von Leben und Arbeit, wenn eine Frau sich alleine um den Haushalt kümmert, die Kinder allein betreut und auch noch Teilzeit arbeitet? Daß Hausarbeit auch heute noch Frauensache ist, zeigte jüngst eine Studie der Universität Bamberg: Die Wahrscheinlichkeit einer größeren Beteiligung des Mannes an den Routinetätigkeiten im Haushalt nimmt im Verlauf der Ehe systematisch ab, erklärt Hans-Peter Blossfeld, Professor für Soziologie und Autor der Studie. Dieser Prozeß wird durch den Übergang zur Elternschaft außerordentlich beschleunigt, und, das ist das Erstaunliche daran, verläuft unabhängig von den ökonomischen Ressourcen der Ehepartner.

Die traditionelle Rollenverteilung bleibt übrigens weltweit dominant: Blossfeld hat Familien in Europa, den USA und China untersucht und festgestellt, daß sich viele traditionelle Alleinverdiener-Gesellschaften zu modernen Doppelverdiener-Gesellschaften entwickeln. Nach dem Motto ein beruflich erfolgreicher Ehemann ist auch ein guter Vater konzentrierten sich die Männer aber weiterhin auf ihre Rolle als Ernährer, während die Frauen die doppelt belastende Rolle der Dazuverdienerin mit unbezahlten Zusatzaufgaben in der Familie ausfüllen. Das traditionelle Grundmuster ist tief in das Alltagsdenken eingegraben, so Blossfeld.

Und überall bleiben die Rahmenbedingungen auf das alte Ernährermodell geeicht: Sogar in Schweden und Finnland, die beim Thema familienfreundliche Politik seit den späten 1960er Jahren als Vorreiter gelten. Hier gibt es zwar eine sehr gute, überwiegend staatlich organisierte Kinderbetreuung. Und nicht nur das: Mütter und Väter in Schweden können bei der Geburt eines Kindes eine bezahlte Auszeit von rund 60 Wochen nehmen, in Finnland sogar 156 Wochen. Aber - und das ist nur wenigen bekannt: Laut OECD werden in Schweden 72 Prozent der Mütter mit Kindern unter drei Jahren als beschäftigt gezählt, es arbeiten de facto aber nur rund 45 Prozent (2003). Und Finnland belohnt die Mütter, die zu Hause bleiben, mit einem Home Care Allowance Payment, das teilweise noch mit kommunalen Mitteln aufgestockt wird. Auch hier arbeitet nur knapp über die Hälfte der Mütter (OECD, 2002).

Was ist nun mit den Vätern? Kleben sie zu egoistisch an ihrer Karriere? Sind sie zu sehr Macho, um Staub zu saugen und Mülleimer zu leeren? So einfach ist es natürlich nicht. Im Gegenteil. Daß sie allein für das Einkommen der Familie sorgen müssen, setzt die jungen Männer unter erheblichen Streß. Wer hat heute schon einen so sicheren Job, daß er das Auskommen einer ganzen Familie für Jahre garantieren kann? Richtig: Kaum einer. Und das ist der Hintergrund für das Paradox, daß ausgerechnet in Ländern wie Spanien oder Italien, in denen Familie und Elternschaft wichtige Werte darstellen, die Geburtenrate besonders stark fällt. Gerade junge Männer, die noch die traditionelle Rolle des Familienernährers vor Augen haben, können sich daher nicht für ein Kind entscheiden, weiß Soziologieprofessor Blossfeld.

Auch in Deutschland kommen junge Männer immer häufiger zu der Entscheidung, keine Kinder haben zu wollen, hat Dr. Christine Carl in einer Studie festgestellt. Sie arbeitet als Psychotherapeutin an der Universitätsklinik Freiburg und hat 80 Männer und Frauen zum Thema Gewollte Kinderlosigkeit befragt. Wenn sich Männer gegen Kinder entscheiden, wollen sie nicht die Last tragen, die der eigene Vater getragen hat. Sie wollen auch ihrer Partnerin nicht die Rolle zumuten, in der sie die eigene Mutter erlebt haben. Besonders verbreitet ist Kinderlosigkeit unter Akademikerinnen. Laut Statistisches Bundesamt lebt in Westdeutschland fast jede zweite deutsche Frau (43 Prozent) mit Hochschulabschluß in einem Haushalt ohne minderjährige Kinder, in Ostdeutschland ist es jede vierte (24 Prozent).

Um 1900 haben Frauen in Deutschland durchschnittlich 4,7 Kinder bekommen, seit Mitte der 70er Jahre sind es nur noch 1,3 Kinder. Damit ist Deutschland das Land mit der höchsten Kinderlosigkeit weltweit.In den 50er Jahren noch stand im Bürgerlichen Gesetzbuch: Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Bis 1963 war die Berufstätigkeit der Ehefrau von der Zustimmung ihres Gatten abhängig. Sie war zur Erwerbstätigkeit verpflichtet, wenn das Familieneinkommen gering ausfiel.

Und bei Anne Jacoby gibt's noch mehr wirklich lesenswerte Texte.

Link nochmal:

http://www.annejacoby.denaheliegend - 5. Feb, 18:00