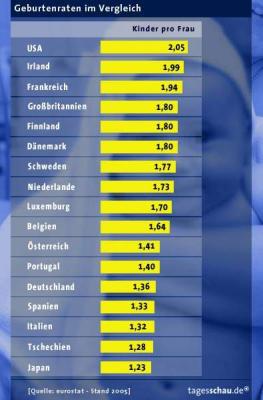

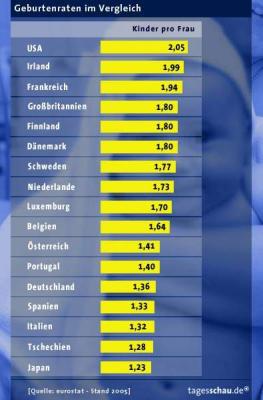

Geburtenraten im Vergleich

Immer weniger Kinder in den Industrieländern ...

In nahezu allen Industriestaaten entscheiden sich immer mehr Menschen gegen Nachwuchs - Deutschland steht mit diesem Problem also nicht alleine da. Die Gründe sind vielfältig.

Ein Überblick über die Situation in einigen Ländern:

USA - 2,1 Kinder pro Frau: Die USA brauchen sich eigentlich keine Sorgen zu machen. Denn sie erfüllen genau die Quote, mit der die Bevölkerung eines Industrielands in etwa stabil bleibt - für jedes erwachsene Paar wächst sozusagen ein neues nach. Die vergleichsweise hohe Geburtenrate ist wesentlich auf die Gebärfreudigkeit von Einwandererfamilien zurückzuführen. Die Perspektive eines weiter wachsenden hispanischen Bevölkerungsanteils wird in den USA jedoch sehr kritisch diskutiert. Familienpolitik spielt in den Vereinigten Staaten keine große Rolle: Eltern genießen zwar Steuervorteile, andere Beihilfen gibt es aber nur für bedürftige Familien.

Dänemark - 1,8 Kinder pro Frau: In Dänemark werden mehr Familien gegründet als in vielen anderen Ländern Europas: Die Däninnen bringen durchschnittlich 1,8 Kinder zur Welt, und das, obwohl die Frauenerwerbsquote mit rund 72 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt (56 Prozent) liegt. Ein Grund dafür dürfte das gute Angebot an staatlicher Betreuung sein: Rund 92 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen und über die Hälfte aller Kinder bis zwei Jahre besuchen Kindergärten oder Krippen. Zudem gibt es in Dänemark eine bezahlte Erziehungszeit von insgesamt 52 Wochen. 18 Wochen davon entfallen auf den Mutterschaftsurlaub, der Vater darf sich nach der Geburt zwei Wochen lang frei nehmen. Die restlichen 32 Wochen Elternzeit können Vater und Mutter unter sich aufteilen. In dieser Zeit beziehen sie laut einer OECD-Studie im Schnitt 60 bis 70 Prozent ihres letzten Gehalts, im öffentlichen Dienst und einigen anderen Branchen wird der volle Lohn weitergezahlt.

Österreich - 1,4 Kinder pro Frau: Die Geburtenrate in Österreich liegt etwas höher als in Deutschland (1,36 Kinder). Besonders Eltern von kleinen Kindern werden vom Staat großzügig unterstützt: Der Mutterschutz dauert 16 Wochen (acht vor und acht nach der Geburt), und für ihr jüngstes Kind erhalten Eltern bis zu dessen drittem Geburtstag 436 Euro monatlich. Danach sinkt der Betrag auf 105 bis maximal 153 Euro, abhängig von Alter und Zahl der Kinder. Unzureichend sind nach einer Untersuchung des Europäischen Instituts für Sozialpolitik dagegen die Betreuungsmöglichkeiten: Es fehlten 46.000 Kindergarten- und Hortplätze, stellte das in Wien ansässige Institut in seiner im Frühjahr veröffentlichten Studie fest.

Polen - 1,3 Kinder pro Frau: Bei der niedrigen Geburtenrate in Polen dürften finanzielle Probleme eine Rolle spielen. Nach Zahlen des europäischen Statistikamts Eurostat waren im vergangenen Jahr 37 Prozent aller Polen unter 25 arbeitslos, insgesamt liegt die Erwerbslosenquote bei 18 Prozent. Seit kurzem gibt es für die Geburt eines jeden Kindes 1000 Zloty (250 Euro). Einige regionale Regierungen haben die Summe um weitere 1000 Zloty aufgestockt. Die Regierung plant außerdem, jungen Müttern bis zu einem Jahr Erziehungsurlaub zu gewähren. Bislang können sie der Arbeit nur 16 Wochen lang fernbleiben, ohne ihren Job zu riskieren.

Italien - 1,3 Kinder pro Frau: Die als kinderlieb gepriesenen Italiener setzen kaum noch Nachwuchs in die Welt - Frauen bekommen im Schnitt 1,3 Kinder. Die Gründe für die niedrige Geburtenrate sind vielfältig. Angesichts einer hohen Jugendarbeitslosigkeit (24 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung unter 25 haben keinen Job), niedrigen Einstiegsgehältern und vergleichsweise teuren Mieten leben viele Italiener noch mit 30 bei ihren Eltern. Zudem sind Kindergartenplätze ausgesprochen knapp. Seit 2005 erhalten Eltern für jedes neugeborene oder adoptierte Kind eine Einmalzahlung von 1.000 Euro.

Japan - 1,25 Kinder pro Frau: Die Geburtenrate in Japan ist seit Jahren niedrig. Als Gründe werden die hohen Lebenshaltungskosten und die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen bei gleichzeitiger Wahrung einer traditionellen Rollenverteilung vermutet: Berufstätige Mütter können auf wenig Unterstützung des Mannes zählen. Verstärkt wird dieses Problem noch durch die ausgesprochen langen Arbeitszeiten in Japan. Die Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Familie sind begrenzt: Die Kindertagesstätten verfügen landesweit über rund 2,1 Millionen Plätze, es gibt aber allein in der Altersgruppe bis vier Jahre rund sechs Millionen Kinder. Für Nachwuchs bis zum Alter von zwölf Jahren erhalten Eltern Kindergeld in Höhe von monatlich 5000 Yen (etwa 30 Euro). Das Haushaltseinkommen einer vierköpfigen Familie darf hierfür 8,6 Millionen Yen (rund 55.000 Euro) im Jahr jedoch nicht überschreiten.

LINK zum Artikel (Tagesschau).

In nahezu allen Industriestaaten entscheiden sich immer mehr Menschen gegen Nachwuchs - Deutschland steht mit diesem Problem also nicht alleine da. Die Gründe sind vielfältig.

Ein Überblick über die Situation in einigen Ländern:

USA - 2,1 Kinder pro Frau: Die USA brauchen sich eigentlich keine Sorgen zu machen. Denn sie erfüllen genau die Quote, mit der die Bevölkerung eines Industrielands in etwa stabil bleibt - für jedes erwachsene Paar wächst sozusagen ein neues nach. Die vergleichsweise hohe Geburtenrate ist wesentlich auf die Gebärfreudigkeit von Einwandererfamilien zurückzuführen. Die Perspektive eines weiter wachsenden hispanischen Bevölkerungsanteils wird in den USA jedoch sehr kritisch diskutiert. Familienpolitik spielt in den Vereinigten Staaten keine große Rolle: Eltern genießen zwar Steuervorteile, andere Beihilfen gibt es aber nur für bedürftige Familien.

Dänemark - 1,8 Kinder pro Frau: In Dänemark werden mehr Familien gegründet als in vielen anderen Ländern Europas: Die Däninnen bringen durchschnittlich 1,8 Kinder zur Welt, und das, obwohl die Frauenerwerbsquote mit rund 72 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt (56 Prozent) liegt. Ein Grund dafür dürfte das gute Angebot an staatlicher Betreuung sein: Rund 92 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen und über die Hälfte aller Kinder bis zwei Jahre besuchen Kindergärten oder Krippen. Zudem gibt es in Dänemark eine bezahlte Erziehungszeit von insgesamt 52 Wochen. 18 Wochen davon entfallen auf den Mutterschaftsurlaub, der Vater darf sich nach der Geburt zwei Wochen lang frei nehmen. Die restlichen 32 Wochen Elternzeit können Vater und Mutter unter sich aufteilen. In dieser Zeit beziehen sie laut einer OECD-Studie im Schnitt 60 bis 70 Prozent ihres letzten Gehalts, im öffentlichen Dienst und einigen anderen Branchen wird der volle Lohn weitergezahlt.

Österreich - 1,4 Kinder pro Frau: Die Geburtenrate in Österreich liegt etwas höher als in Deutschland (1,36 Kinder). Besonders Eltern von kleinen Kindern werden vom Staat großzügig unterstützt: Der Mutterschutz dauert 16 Wochen (acht vor und acht nach der Geburt), und für ihr jüngstes Kind erhalten Eltern bis zu dessen drittem Geburtstag 436 Euro monatlich. Danach sinkt der Betrag auf 105 bis maximal 153 Euro, abhängig von Alter und Zahl der Kinder. Unzureichend sind nach einer Untersuchung des Europäischen Instituts für Sozialpolitik dagegen die Betreuungsmöglichkeiten: Es fehlten 46.000 Kindergarten- und Hortplätze, stellte das in Wien ansässige Institut in seiner im Frühjahr veröffentlichten Studie fest.

Polen - 1,3 Kinder pro Frau: Bei der niedrigen Geburtenrate in Polen dürften finanzielle Probleme eine Rolle spielen. Nach Zahlen des europäischen Statistikamts Eurostat waren im vergangenen Jahr 37 Prozent aller Polen unter 25 arbeitslos, insgesamt liegt die Erwerbslosenquote bei 18 Prozent. Seit kurzem gibt es für die Geburt eines jeden Kindes 1000 Zloty (250 Euro). Einige regionale Regierungen haben die Summe um weitere 1000 Zloty aufgestockt. Die Regierung plant außerdem, jungen Müttern bis zu einem Jahr Erziehungsurlaub zu gewähren. Bislang können sie der Arbeit nur 16 Wochen lang fernbleiben, ohne ihren Job zu riskieren.

Italien - 1,3 Kinder pro Frau: Die als kinderlieb gepriesenen Italiener setzen kaum noch Nachwuchs in die Welt - Frauen bekommen im Schnitt 1,3 Kinder. Die Gründe für die niedrige Geburtenrate sind vielfältig. Angesichts einer hohen Jugendarbeitslosigkeit (24 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung unter 25 haben keinen Job), niedrigen Einstiegsgehältern und vergleichsweise teuren Mieten leben viele Italiener noch mit 30 bei ihren Eltern. Zudem sind Kindergartenplätze ausgesprochen knapp. Seit 2005 erhalten Eltern für jedes neugeborene oder adoptierte Kind eine Einmalzahlung von 1.000 Euro.

Japan - 1,25 Kinder pro Frau: Die Geburtenrate in Japan ist seit Jahren niedrig. Als Gründe werden die hohen Lebenshaltungskosten und die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen bei gleichzeitiger Wahrung einer traditionellen Rollenverteilung vermutet: Berufstätige Mütter können auf wenig Unterstützung des Mannes zählen. Verstärkt wird dieses Problem noch durch die ausgesprochen langen Arbeitszeiten in Japan. Die Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Familie sind begrenzt: Die Kindertagesstätten verfügen landesweit über rund 2,1 Millionen Plätze, es gibt aber allein in der Altersgruppe bis vier Jahre rund sechs Millionen Kinder. Für Nachwuchs bis zum Alter von zwölf Jahren erhalten Eltern Kindergeld in Höhe von monatlich 5000 Yen (etwa 30 Euro). Das Haushaltseinkommen einer vierköpfigen Familie darf hierfür 8,6 Millionen Yen (rund 55.000 Euro) im Jahr jedoch nicht überschreiten.

LINK zum Artikel (Tagesschau).

naheliegend - 4. Apr, 17:22